Aunque hoy parezca difícil de creer, a mediados del siglo XX todavía había muchos científicos que defendían fervientemente que los océanos eran tan grandes que podían absorber y diluir la contaminación que generábamos los humanos y que, ya entonces, se vertía de manera descontrolada.

En aquellos años, la preocupación medioambiental era un tema menor que no merecía la atención de prensa, radio y televisión. Hubo que esperar hasta finales de los ’60, con las mareas negras y las subsiguientes tragedias en la vida marina que provocaron los hundimientos de los petroleros Torrey Canyon y Santa Barbara, para que los medios internacionales alertaran a la opinión pública del daño que estábamos causando en los océanos.

Ya en 1972, las Naciones Unidas impulsaron la firma de la Convención de Londres, que aunque no prohibía la contaminación marina, sí que estableció por primera vez una lista de sustancias, entre las que se encontraban los desechos radiactivos y compuestos como el cianuro, que no debían ser arrojadas descontroladamente a los océanos.

Los firmantes, asimismo, incorporaron una lista gris de elementos que, aunque no prohibieron, sí que dictaminaron que debían ser regulados y controlados por las autoridades de cada país. La normativa, que sólo era aplicable a los desechos procedentes de los barcos y no hacía mención alguna a las tuberías que lanzaban alegremente sus vertidos a los mares, no entró en vigor hasta 1975.

Más de 30 años han transcurrido desde entonces, pero la situación de los mares no ha hecho sino empeorar. El aumento de la población, la falta de una legislación global estricta, clara y severa que persiga y castigue a las empresas infractoras, el número creciente de países industrializados, la polución de los ríos, los vertidos de los barcos, las aguas fecales, los millones y millones de toneladas de plásticos que lanzamos despreocupadamente a los mares y que acaban con la vida de un sinfín de animales o el uso y abuso de pesticidas, DDTs, dioxinas y metales pesados son todas ellas causas de primer orden que explican el paulatino deterioramiento de las condiciones en los océanos.

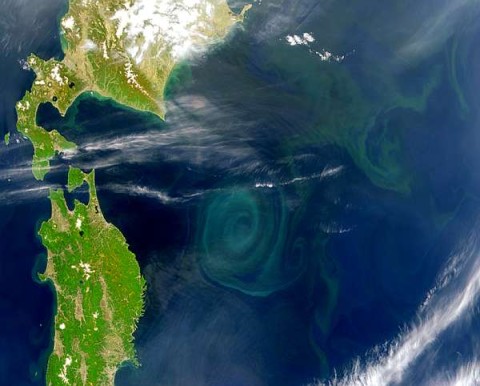

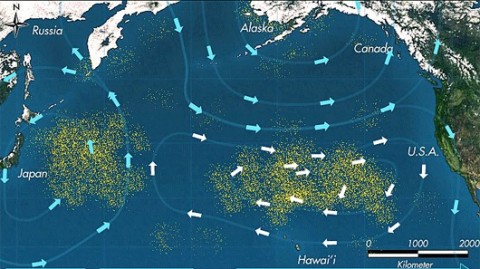

Uno de los ejemplos más claros de las consecuencias que están ocasionando los vertidos incontrolados en los océanos sobre los ecosistemas marinos lo descubrió casualmente el oceanógrafo estadounidense Charles Moore en 1997 mientras se encontraba inmerso en una expedición científica entre Los Ángeles y Hawai.

En el transcurso del viaje, localizó una gran mancha de basura que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Tras estudiarla, advirtió que sus dimensiones eran colosales. Actualmente se calcula que es 2 veces más grande que la extensión de un país como España y, lo que es peor, continúa creciendo a un ritmo muy rápido.

La ‘sopa de plástico’, como la bautizó Moore, está formada por unos 6 millones de toneladas de desperdicios que no sólo están desperdigados por la superficie del océano sino que, en algunos casos, llegan a encontrarse hasta a 30 metros de profundidad.

Hay cepillos de dientes, envases de champú, plumas estilográficas y multitud de enseres personales, aunque la mayor parte de la basura está compuesta por pequeños trozos de plástico que el efecto continuado del sol y el agua han ido conformando a partir de objetos de mayor tamaño.

¿Estamos a tiempo de revertir la situación actual de las cosas? Desde luego, pero no va a ser un camino fácil ni rápido. Dado que la población no para de aumentar, y eso es algo contra lo que poco podemos hacer, no queda otra que apostar por las políticas, las prácticas y las actitudes ecológicas. Si no lo hacemos, será el propio planeta el que en último término, al ser incapaz de proporcionarnos los alimentos necesarios para sostener a los miles de millones de personas que lo habitamos, nos ponga en nuestro lugar.

Es un objetivo ambicioso pero factible. Aunque precisa de un cambio de mentalidad generalizada. Y es que, actualmente, cuando los telediarios abren con la enésima catástrofe acaecida en cualquier rincón del planeta, tendemos a dirigir nuestras miradas inquisidoras a los petroleros que se han visto envueltos en el desastre de turno o, en última instancia, maldecimos a los políticos por su inacción continua y la permisividad que muestran hacia las banderas de conveniencia.

Es comprensible. Pero no estaría de más que nos preguntáramos si no somos nosotros los culpables últimos de la situación en la que nos encontramos. Porque quizás, y sólo quizás, si entonáramos un mea culpa de vez en cuando, nos uniéramos e hiciéramos saber a nuestros representantes de manera inequívoca que deben trabajar, ahora sí, por la conservación del medio ambiente, las cosas cambiarían.

El roguelike Dark Light: Survivor, anunciado para PC

El roguelike Dark Light: Survivor, anunciado para PC Hunt: Showdown 1896 llega el 15 de agosto a la PS5, Xbox Series y PC

Hunt: Showdown 1896 llega el 15 de agosto a la PS5, Xbox Series y PC El estreno de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl se pospone hasta noviembre

El estreno de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl se pospone hasta noviembre La versión web de Apple Maps, disponible desde hoy en beta

La versión web de Apple Maps, disponible desde hoy en beta